DTMとは?

DTMとは「DeskTopMusic (デスクトップミュージック)」の頭文字をとった造語で、パソコン上で音楽制作を行うことを指します。

歌や楽器の録音、シンセサイザーやリズム楽器のフレーズ入力、楽曲制作の仕上げとなるミキシングまで。

音楽制作における全行程をパソコン内で完結させることができます。

楽曲が完成した後は、作品を音楽ファイルに書き出して、iPhoneなどのデバイスで視聴したり、友人にメールで送ったり、全世界に向けて公開することもできるという音楽好きにとっては夢のような環境です。

ここではDTMで何ができるのか?その魅力をお伝えしていきます。

また、当サイト内では必要な機材やオススメのDAWソフト(作曲ソフト)などもご紹介していますので、これからDTMを始めたい方や、DTM初心者の方も安心してご活用ください!

どんな人がDTMをやっているの?

DTMはパソコンと音楽制作ソフト(DAW)があれば誰でも簡単に始めることができます。

またDTMを行っている方の総称を「DTMer」と呼んだりもします。

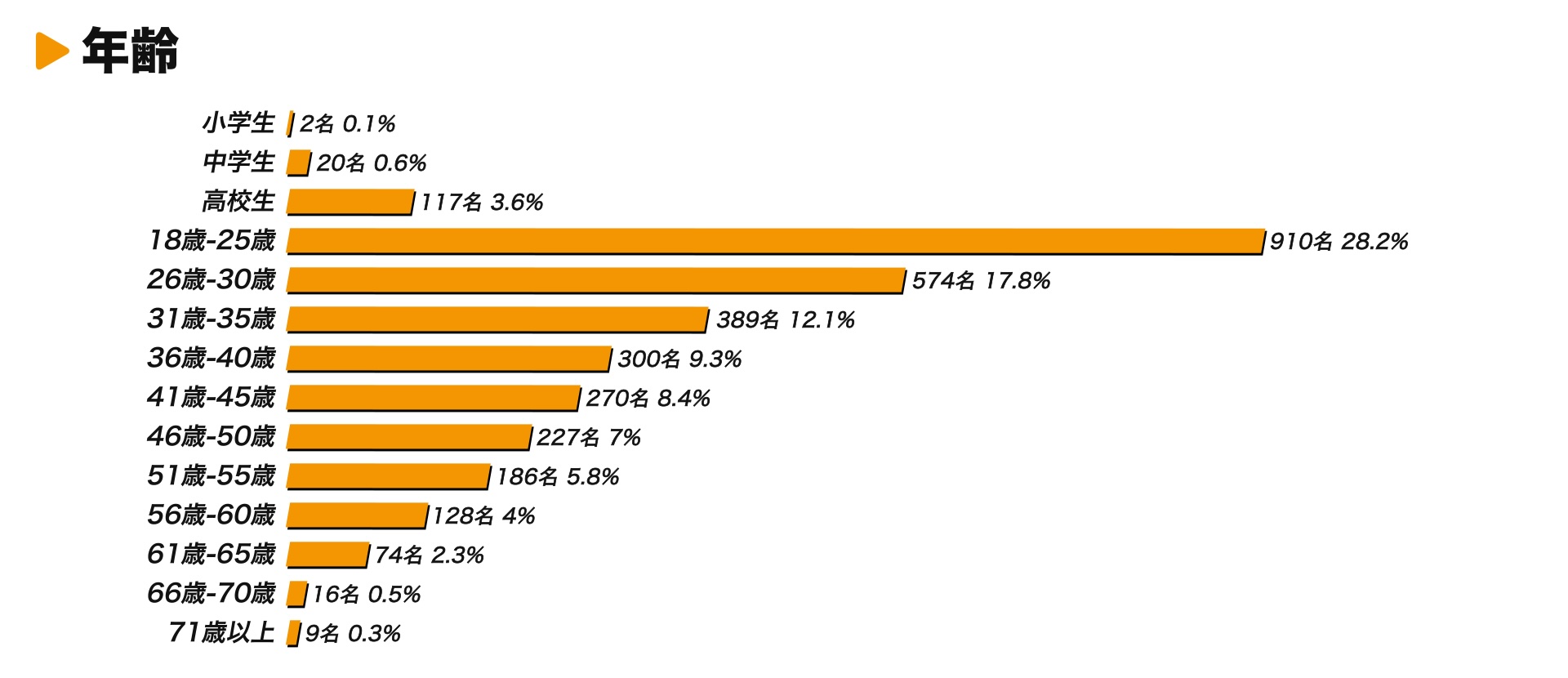

2024年の年末、DTMerを対象に行ったアンケートは3222名にご回答いただくことができました。

年齢は小学生から60歳以上までと幅広いという点も特徴です。

趣味でDTMを楽しんでいる方は半数以上。実際に収入を得ているプロの方は10%ほどです。

DTMユーザーの多くは男性で全体の90%以上を占めています。

しかし、女性のDTMerも少しずつ増加しています。

女性が少ない理由として「パソコン操作が苦手」「セットアップの段階で意味不明」という声がとても多いです。

これらが苦手な方でも気軽にDTMを始められるように、記事/動画/レッスンでサポートしていきたいと考えています。

みんなDTMをどのくらいやっている?

これからDTMを始めたい、またはDTM初心者の方が気になるのが、他のDTMerの状況ではないでしょうか?

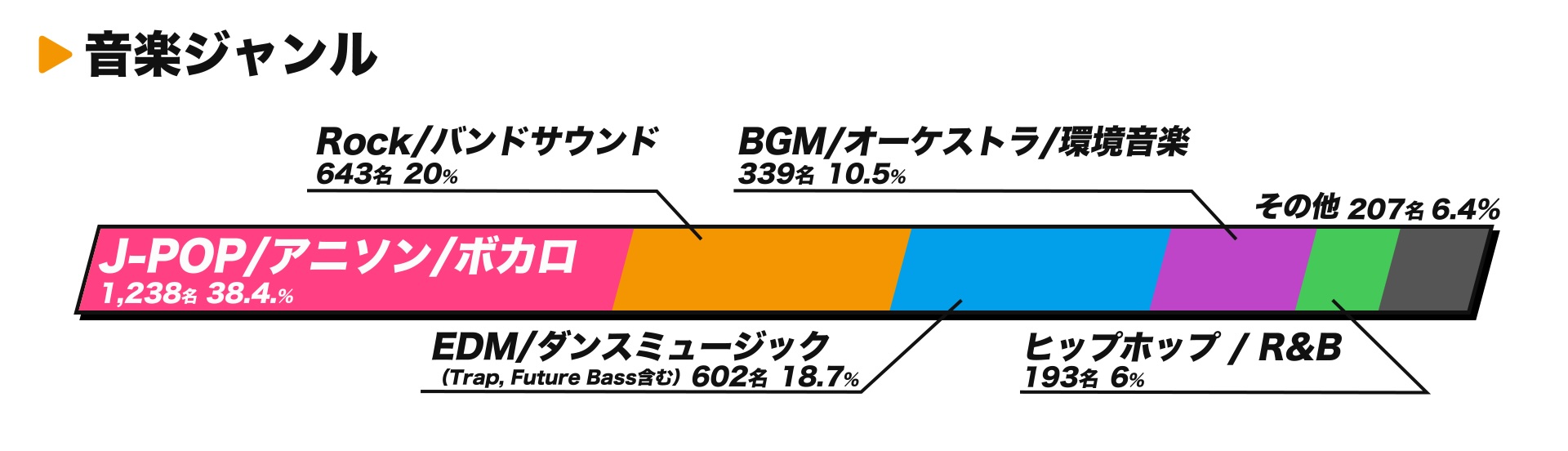

まずは音楽ジャンルです。

最も多いのが「J-POP/アニソン/ボカロ」の歌モノ楽曲で、全体の38.4%を占めています。

同じく歌モノが多い「Rock/バンドサウンド」がこれに続くことを考えると、とにかく日本ではボーカル+生楽器系が強いと言えます。

この後に、音楽ソフトでの打ち込みがメインとなる「EDM/ダンスミュージック」が来ています。

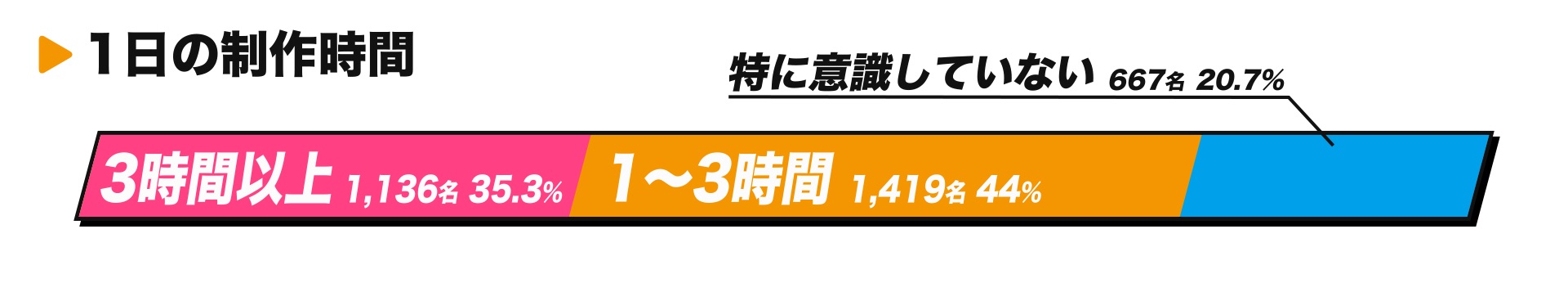

DTMで作曲を行う頻度/時間は以下です。

なんと約36%の方が「ほぼ毎日」音楽制作を行っています。

「週に2-4回」という方が約38%となっており、DTMer4人に3人はハイペースでDTMを行っているという頼もしい結果です。

1日の制作時間も約35%が3時間以上。完全にDTMの魅力に取り憑かれています。

いつ如何なる時でも自分の音楽を形にできる快感と楽しさは、実際にDTMをやっている方の特権と言えるでしょう。

DTMに必要なパソコンは?

DTMの心臓部と言えるのがパソコンです。

最近はスマートフォンやタブレットでもDTMが行えますが「画面表示・操作性・ソフトウェアの選択肢・拡張性や対応機器」などを考慮してパソコンの使用を推奨しています。

安心してDTMを行えるパソコン内容を確認していきましょう。

Windows vs Mac

現在のパソコン性能を考慮すると、どちらでも問題なくDTMを行うことができます。

慣れているOSを選択して問題ありません。

デスクトップパソコン vs ノートパソコン

次はパソコンのタイプです。

こちらも基本的にはどちらのタイプでもDTMを行うことが可能です。

それぞれの特徴を考慮してご自身のスタイルに合うものをご選択してください。

- ノートパソコン : 手軽さ、省スペース性が魅力で持ち運びが容易。場所を選ばず作業が可能

ただし、購入後のアップグレードが難しく買い替えが必要。高負荷作業での発熱も考慮が必要 - デスクトップパソコン : 高い性能と拡張性が魅力でパーツ交換による性能強化が比較的容易。冷却性能も高い

ただし、ディスプレイ、マウス、キーボードなどの周辺機器の用意と、設置スペースが必要で持ち運びには不向き

持ち運びを行いたいという方はノートパソコン一択となります。

DTMを快適に行うためのCPU

CPUは、パソコンの性能に直結する最重要ポイント。

性能が高いほど動作が速く、音飛びやノイズの発生、DAWソフトのフリーズといったトラブルが起きにくくなります。

Windows推奨のCPU

Windowsパソコンに搭載される主なCPUメーカーは、「Intel(インテル)」と「AMD(エーエムディー)」の2社です。

- Intel製CPUおすすめモデル

・「Core(コア)シリーズ 」のCore i5以上

・「Core Ultra(コア ウルトラ)シリーズ」

- AMD製CPUのおすすめモデル

・「Ryzen(ライゼン)シリーズ」または「Ryzen AI(ライゼン エーアイ)シリーズ」のRyzen 5以上

Mac推奨のCPU

現行のMacには、Appleが独自に開発した「Apple Silicon(アップルシリコン)」と呼ばれるCPUが搭載されており、これらはどれもDTMに十分な性能を持っています。

M1、M2、M3、M4と、Mの後に続く数字が大きいほど新しく高性能です。

また、同じ世代の中でも「Pro」「Max」「Ultra」といった名称が付くモデルは、より多くのCPU・GPUコアを搭載した上位グレードとなり、さらに高い処理能力を発揮します。

しかしながら、よほど複雑で大規模なオーケストラアレンジや、多数の重いプラグインを駆使するようなプロフェッショナルなプロジェクトを扱わない限り、標準モデルのApple Siliconでも快適に音楽制作が可能です。

DTMを快適に行うためのメモリ容量

メモリは、パソコンがデータを処理する際に一時的に情報を記憶しておくためのパーツです。

DTMでは多くのデータを扱うため、稼働時に広い作業スペース(つまり大容量のメモリ)が必要となり、不足すると動作が遅くなったりフリーズの原因になります。

Windows、Mac共通で、最低でも16GB以上のメモリを搭載したモデルがおすすめです。

もし予算に余裕があれば、24GBや32GBといった、より大容量のメモリを搭載したモデルを選ぶと、さらに多くのトラックや高品位なソフト音源、多数のプラグインを快適に扱えるようになり、ストレスのない制作環境を構築できます。

DTMを快適に行うためのストレージ容量

ストレージは、パソコンのデータやプログラムを長期間保存するためのパーツです。

DTMで使用するデータは大容量となることが多く、ストレージ不足はパソコンやDAWソフトの不具合につながります。

そのため、Windows、Macを問わず、将来的なデータ増加も見越して1TB(テラバイト)以上がおすすめで、予算が厳しい場合でも最低512GBは確保すると良いでしょう。

外付けストレージで補う際も、OSやDAW、頻繁に使う音源などアクセス速度が重要なデータは、高速な内蔵ストレージに保存するのが基本です。

また、ストレージにはHDDとSSDの2種類がありますが、DTM用途ではデータの読み書き速度が圧倒的に速いSSDが必須と言えます。

HDD搭載モデルはDTM用途では避け、可能であればさらに高速な「NVMe (エヌブイエムイー) SSD」搭載モデルを選ぶと、より快適な動作が得られます。

DTMに必要な作曲ソフトDAWは何が良い?

DTMを行う上で必ず必要になるのが作曲を行うためのソフト「DAW」です。

DAWは「Digital Audio Workstation」の頭文字をとったもので「ダウ」や「ディーエーダブリュー」と呼ばれます。

DTMとDAWの違いは?

非常によくある質問が「DTM」と「DAW」は何が違うの?というものです。

言葉は似ていますが、意味は全く異なります。

- DTM(デスクトップミュージック): パソコンを使用して音楽制作・作曲を行うこと

- DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション): 音楽制作・作曲を行うソフトのこと

DAWはDTMを行うためにパソコンにインストールする作曲ソフトという位置付けです。

どんなDAWを選べば良いの?

世の中には様々なDAWがリリースされています。

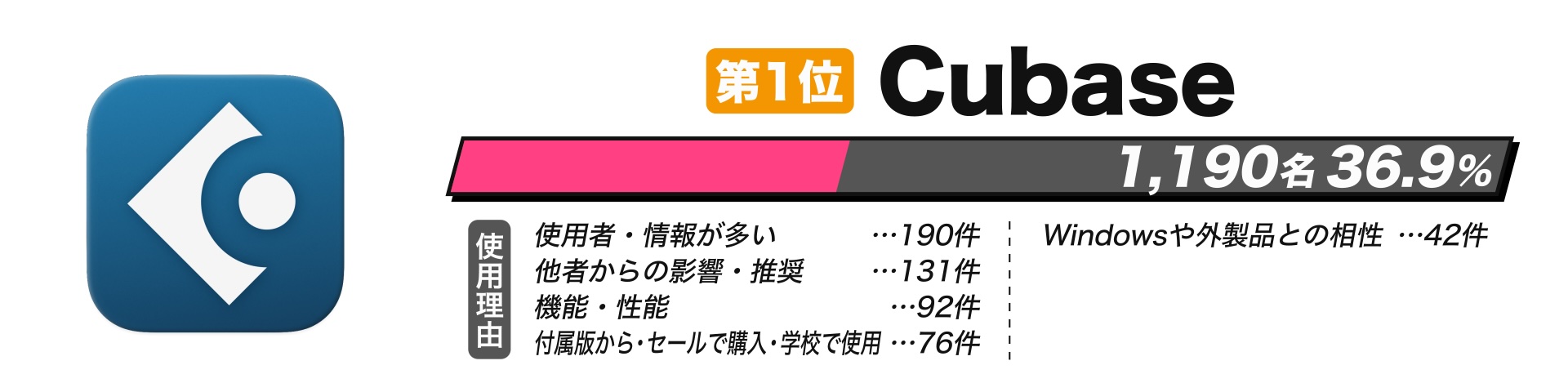

弊社コンテンツをご利用いただいている方々にご協力いただき、日本で人気のDAWランキングを集計しました。

選択している理由なども発表していますので、ぜひDAW選択のご参考にしていただけますと幸いです。

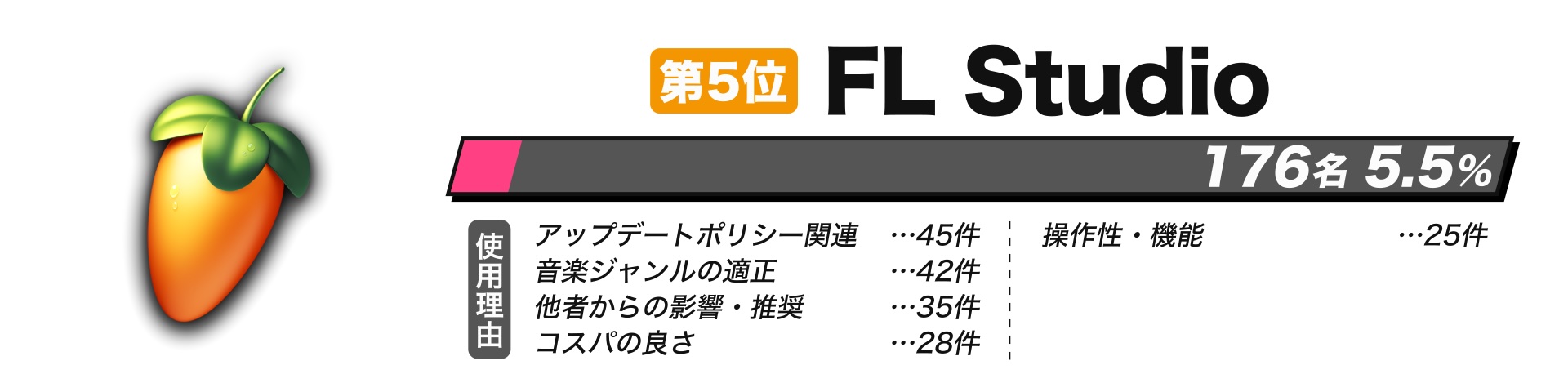

5位 FL Studio | 176名 使用比率 : 5.5%

生涯無償アップデートという方針は若者から多くの支持を集めています。

ヒップホップ、トラップ、エレクトロなどハッキリとしたジャンル特性がユーザーにも刺さります。

これら作品を作るための付属音源・エフェクトも充実している点も評価されています。

公式ページ : https://hookup.co.jp/products/image-line-software/fl-studio

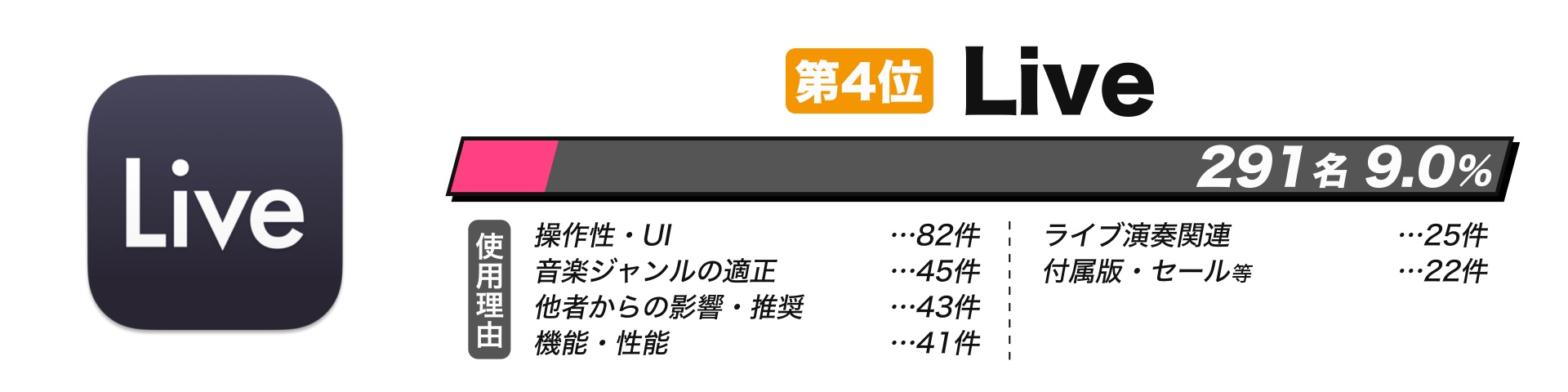

4位 Ableton Live | 291名 使用比率 : 9.0%

デザイン・機能が洗練されており、とても快適に使用できます。

電子音楽系との親和性が高く、DJを含めたライブパフォーマンスに特化したDAWとしても評価が高く、ループミュージックが多い海外では人気No.1のDAWです。

昨年は高度なMIDI支援機能も搭載し、その進化は止まりません。

公式ページ : https://www.ableton.com/ja/live/

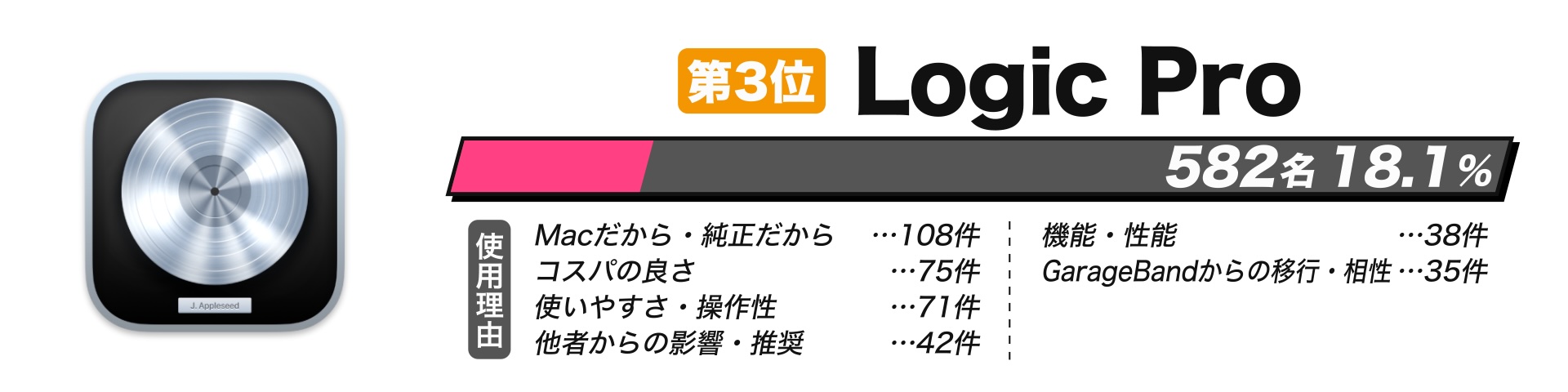

3位 Logic Pro | 582名 使用比率 : 18.1%

Windowsなしで3位にランクイン。Appleブランドの強さを感じる結果に。

AIを取り入れたプレイヤー音源やステム分割など機能面も抜かりがありません。

価格も比較的安く、無償アップデートが多い点もユーザーに優しいです。

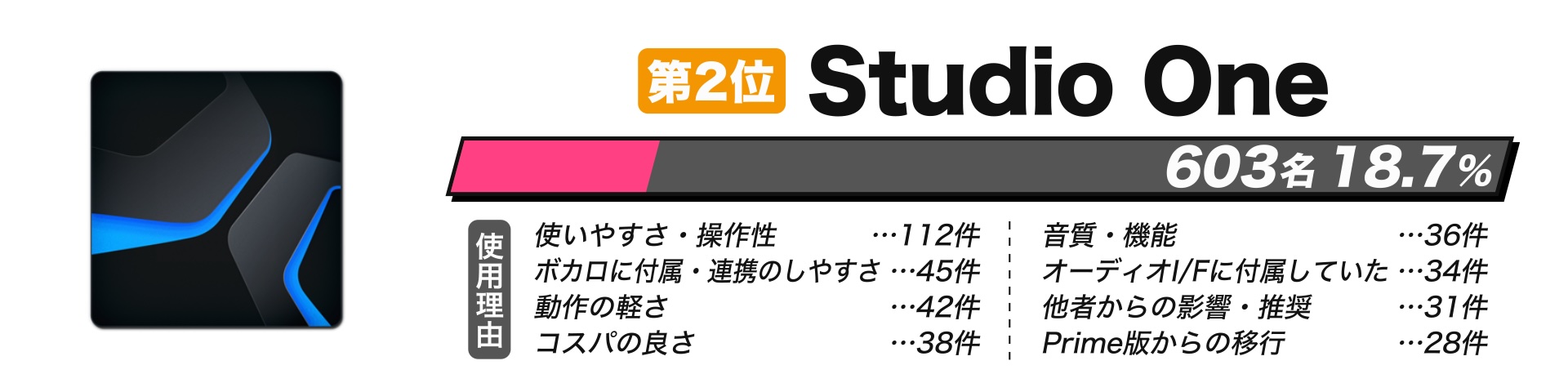

2位 Studio One | 603名 使用比率 : 18.7%

アップデートで購入システムにも大きな変化がStudio Oneが2位に!

洗練され絞り込まれた機能は初心者にも大好評です。

プロも重宝するマスタリング機能、スプライスとの統合も実現して一歩抜けた魅力的なDAWに。

1位 Cubase | 1190名 使用比率 : 36.9%

使用人数は2位と3位の合計という圧倒的な差をつけて首位を独占。

多くの方が使用している安心感、情報の多さに加え、できないことがない機能面のバランスも高評価。

日本では間違いのないDAWと言えます。

DTMに必要なオーディオインターフェイスは?

オーディオインターフェイスとは、パソコンに接続してDAWのサウンドを聴いたり、マイク/楽器を接続して演奏を録音するための機器です。

パソコンには予めマイクやスピーカーが内蔵されているモデルが多いため、オーディオインターフェイスを持っていなくてもDTMを行うことができますが、DTMを行なっている多くの方がこのオーディオインターフェイスを使用しています。

そのメリットは大きく分けて3つあります。

メリット1.音質が向上する

パソコンから出力されるサウンドと比較してノイズが少ないクリアで明瞭なサウンドが得られる傾向にあります。

DAWで作曲を行う工程では「楽器のサウンドを決める」「録音したプレイやサウンドチェック」「ミキシングやマスタリング」など。

サウンドをモニタリングして判断を行う場面が頻発します。

これら判断を正確に行うためサウンドモニタリングの質は非常に大切です。

メリット2.マイクや楽器を接続できる

マイク・ギターなどの楽器はパソコンに直接接続することができないため、これらのレコーディングを行いたい場合はオーディオインターフェイスの導入が必須となります。

スピーカーへの接続も容易となり上記メリットでも記載したように出力されるサウンドクオリティは高くなります。

メリット3.演奏時に発生する音の遅れが緩和される

多くの場合、生楽器やMIDIキーボードの演奏は自身のサウンドを聴きながら行うことになります。

DTMではご自身の演奏が聴こえてくるまでに必ずタイムラグが発生し、これをレイテンシーと呼びます。

このレイテンシーによって演奏パフォーマンスが低下してしまうのは、楽器経験がある方は想像に難くないでしょう。

オーディオインターフェイスを導入することで、レイテンシーを効果的に抑えることができるため、演奏パフォーマンスの向上に期待できます。

新しい製品を検討する際は、以下の2点に注意してください。

入力・出力の数

必要なマイクや楽器、スピーカーなど、使う機材の数に合わせて入出力数を確認しましょう。

マイクを2本使いたいなら2入力以上、バンド録音ならさらに多くの入力が必要です。

出力も同様で、複数のスピーカーやヘッドホンを使う場合は十分な出力数が必要となり、将来の拡張性も考えて、少し余裕のあるモデルを選ぶのがおすすめです。

コンデンサーマイク対応とインピーダンス対応

コンデンサーマイクを使用する場合は電源供給(ファンタム電源)があるか、エレキギターなどを接続する際にはハイインピーダンスに対応しているかを確認しましょう。

これらは音の品質を維持するために重要な要素で、ほとんどの製品が対応していますが、購入前に必ずチェックを行ってください。

DTMに必要なMIDIキーボードは?

MIDIキーボードはパソコンの中にある音源を演奏するための機器です。

DAWの中に立ち上げたピアノ、ギター、ベース、シンセサイザー、ドラムなどあらゆる音源トラックをこの鍵盤を使用して演奏/録音できます。

鍵盤を演奏できない場合は意味がないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

確かに音符の入力はパソコンのマウスでも行えますが、MIDIキーボードのメリットが多くあります。

MIDIキーボードを使用するメリット

DTM環境にMIDIキーボードを導入することで、下記のようなアドバンテージが期待できます。

- 入力の効率化 : マウスより速く直感的にメロディやコードを入力できるため、アイデアを素早く形にできる。

- 表現力の追加 : ベロシティ、ホイールなどで演奏に人間らしいニュアンスを追加できる。

- 操作性の向上 : ノブやパッドなどでDAWや音源を物理的にコントロールできる。

- 素早いアクセス : 音源の音色を次々と切り替えて確認できる。

これらメリットは大きく、導入する価値は非常に大きいです。

安価なモデルでも構いませんので、DTMを始めるタイミングで導入することを推奨いたします。

それではMIDIキーボードを選択するポイントを確認していきます。

選択ポイント1 : 鍵盤数

各モデルの鍵盤数は、主に25鍵、37鍵、49鍵、61鍵、88鍵の5種類があります。

持ち運びを優先したい場合は25鍵か37鍵、基本入力や演奏を重視する場合は49鍵か61鍵、本格的なピアノ演奏も行いたい場合は88鍵がおすすめです。

選択ポイント2 : 鍵盤のタッチ

鍵盤の押し心地(タッチ)も重要な要素で、主に「キーボードタッチ」「セミウェイテッド」「ハンマーアクション」の3種類があります。

- キーボードタッチ : 最も軽いタッチで速いフレーズ入力向きです。ピアノ未経験者にもGood!

- セミウェイテッド : 中間的な重さ。弾き応えと軽さのバランスが良い万能タイプ。

- ハンマーアクション : ピアノのタッチを再現した重い鍵盤。リアルな演奏感でピアノ経験者に最適。

可能であれば実際に楽器店などで触って、好みのタッチを確認するのが理想的です。

選択ポイント3 : ペダル端子の有無

ペダルは演奏の表現力を大きく広げるツールで、「サスティンペダル(ダンパーペダル)」と「エクスプレッションペダル」があります。

- サスティンペダル : 踏むと鍵盤から指を離しても音を伸ばし響かせることができる。

- エクスプレッションペダル : 音量、フィルター(ワウ効果など)、エフェクトなどを踏み込み具合で操作できる。

特に演奏経験者の方は、使用したいペダルが対応しているのか?という点を購入前にご確認ください。

DTMに必要なモニタースピーカーは?

楽曲制作は「コード/ボイシングの確認」「楽器/プリセットの選択」「ミックス/マスタリングなどの調整」など、様々な判断を行いながら進めていきます。

これらを正確に判断するために、サウンドモニタリングの質は極めて重要です。

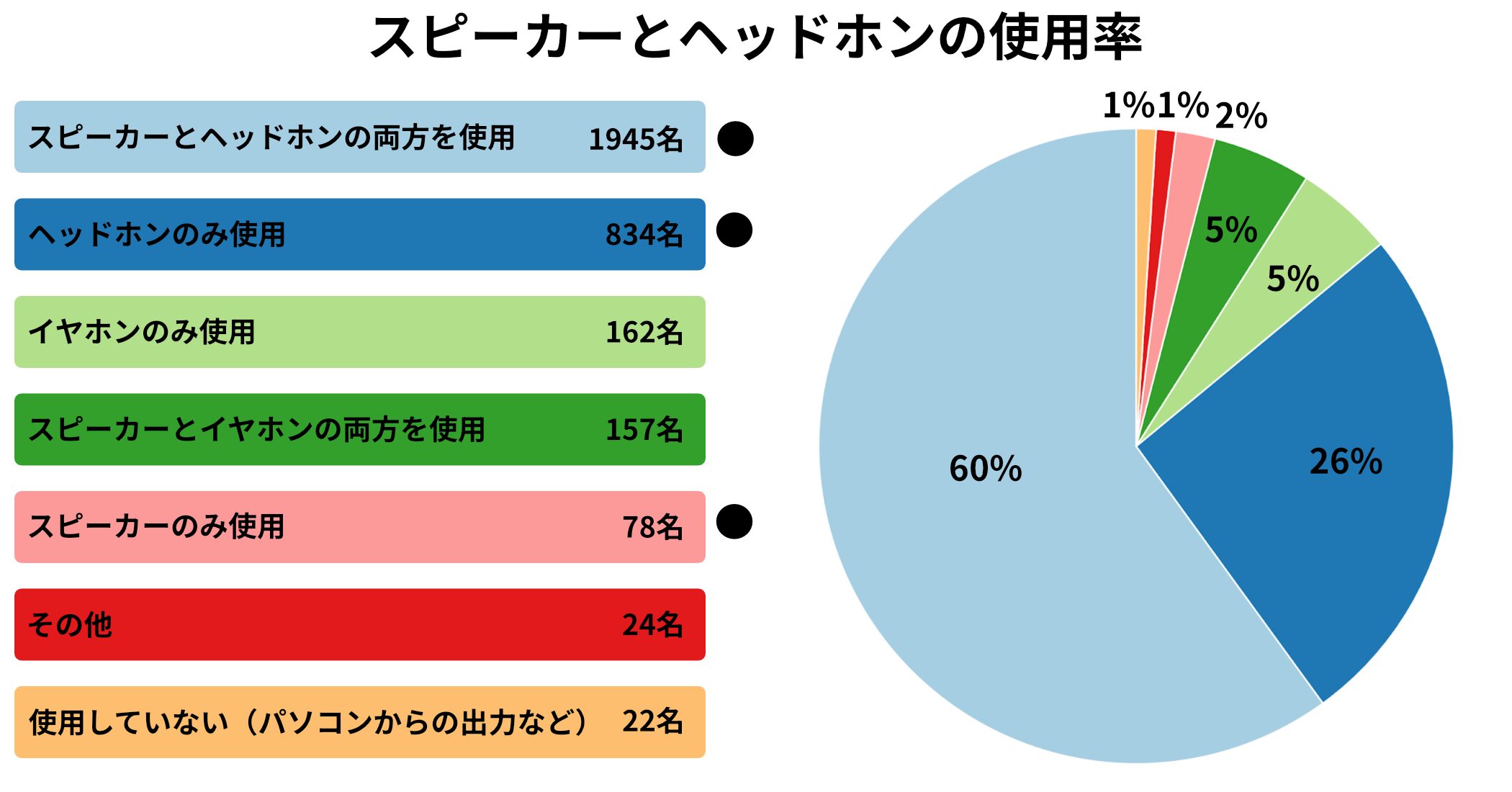

弊社アンケートでスピーカーとヘッドホンの使用比率を調査しました。

6割の方がスピーカーとヘッドホンを併用しており、4人に1人はヘッドホンのみで制作を行なっているという結果となりました。

意外にスピーカーのみで制作している方は少なく、日本の住宅事情が関係している可能性も高いと感じています。

なぜヘッドホンとスピーカーを両方使用するのでしょうか?

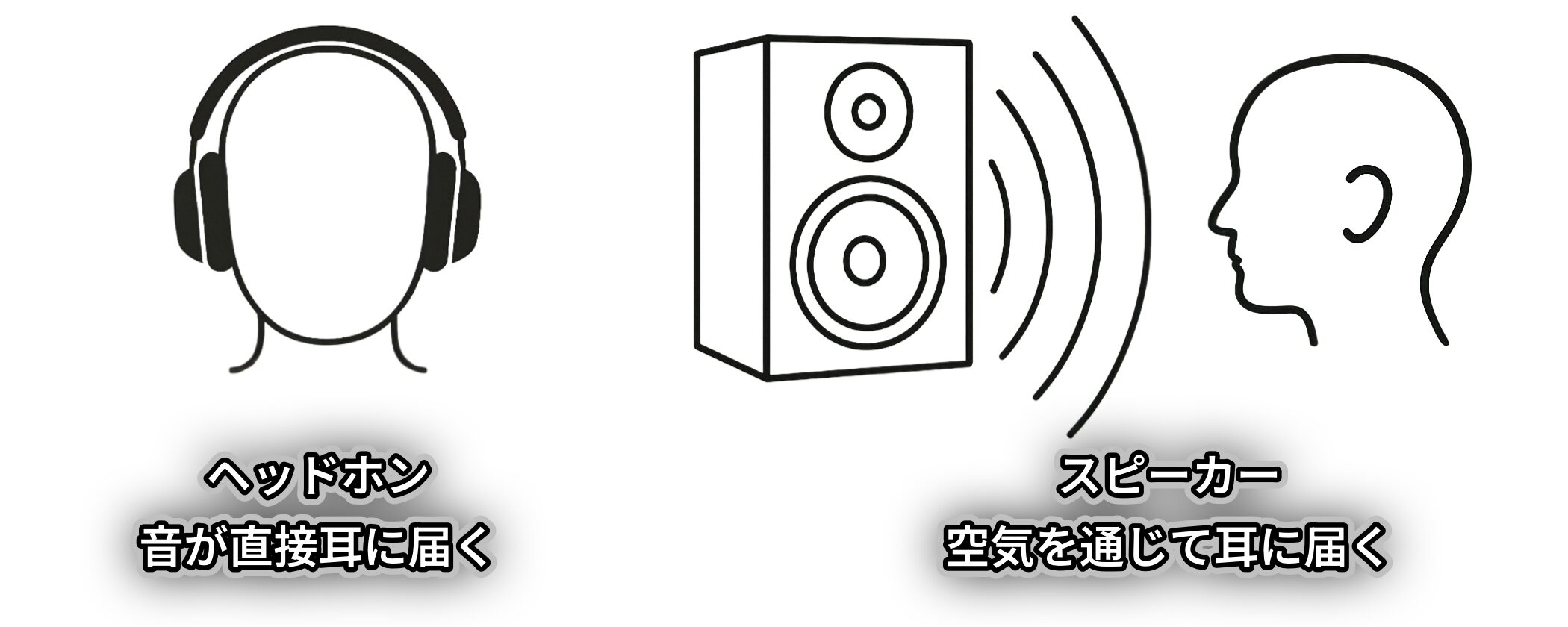

これはそれぞれの音の聴こえ方が異なるためです。

ヘッドホンは音が直接耳に届くため、左右の音が完全に分離します。

一方、スピーカーは空気を通じて音が耳に届くため、左右の音が混ざり合い、より自然なステレオ感が得られます。

特に中央に定位することが多いボーカルは、ヘッドホンで聴いたときにスピーカーで聴くよりも音量が小さく感じられるといった現象が起こることもあります。

このような特性の違いがあるため、最終的には両方を使い分けられるのが理想的です。

まずはモニタースピーカーの選択ポイントです。

ポイント1.部屋に合わせたサイズ選び 大きさと設置環境の関係

特に重要なポイントがスピーカーのサイズ(大きさ)です。

一般的に3インチ、4インチ、5インチ、8インチなどの種類があります。

これはウーファー(低音を出す部分)の直径で表され、大きいほど音量が大きく低音の再現性が高くなる傾向にあります。

必ずしも大き方が良いという訳ではなく、基準は設置する部屋の広さです。

小さな部屋に大きなスピーカーを置くと低音が溜まりやすく、正確なモニタリングができなくなります。

逆に、広い部屋に小さなスピーカーを置くと、十分な音量や低音が得られません。

おおよその目安として、下記を参考にしてください。

- 6畳以下 : 3~4インチ

- 6畳~10畳 : 5インチ

- 10畳以上 : 7~8インチ

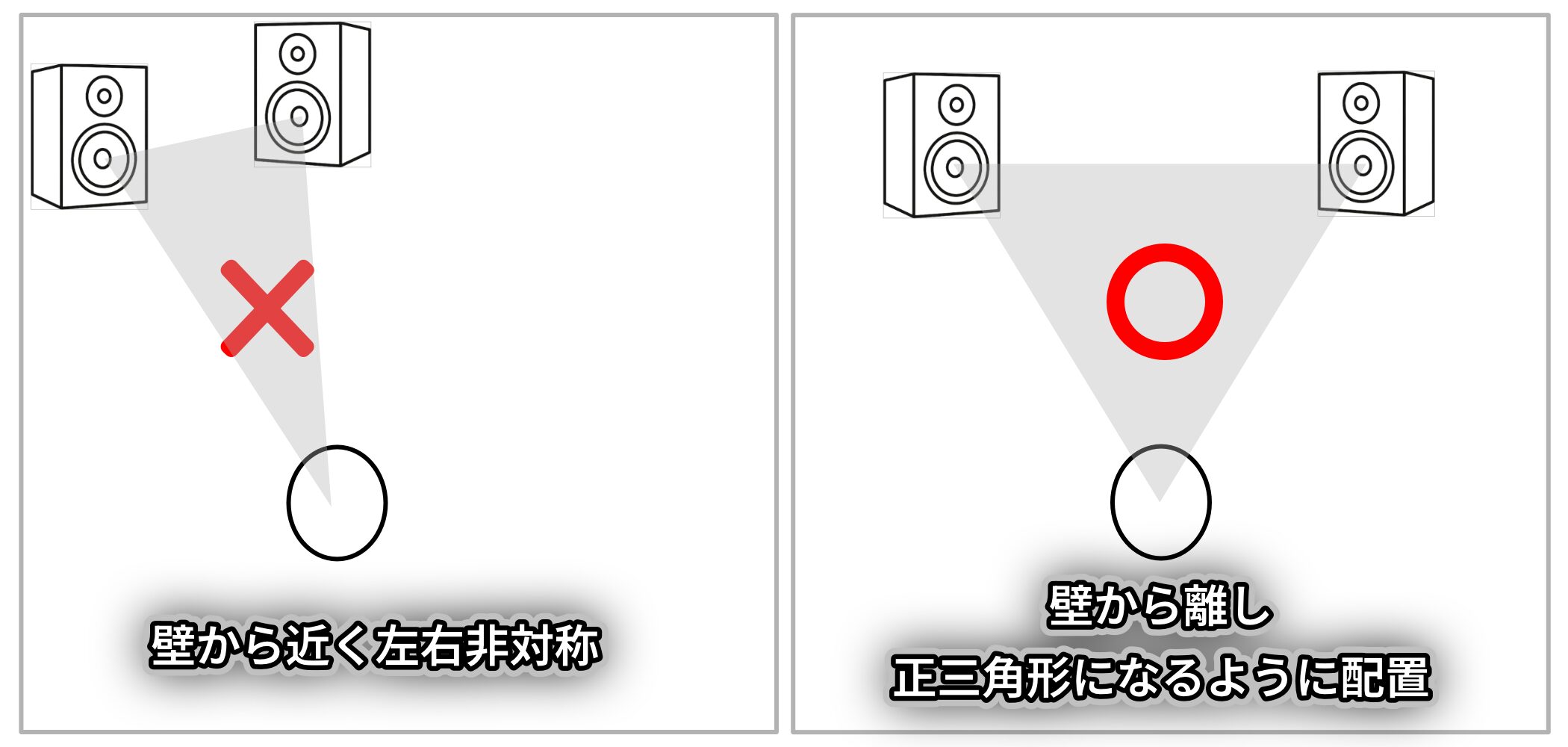

併せて、スピーカーの設置位置も重要です。

壁や角に近すぎると低音が強調されるため、壁から最低でも30cm以上離し、左右のスピーカーと自分の位置が正三角形になるように配置するのがおすすめです。

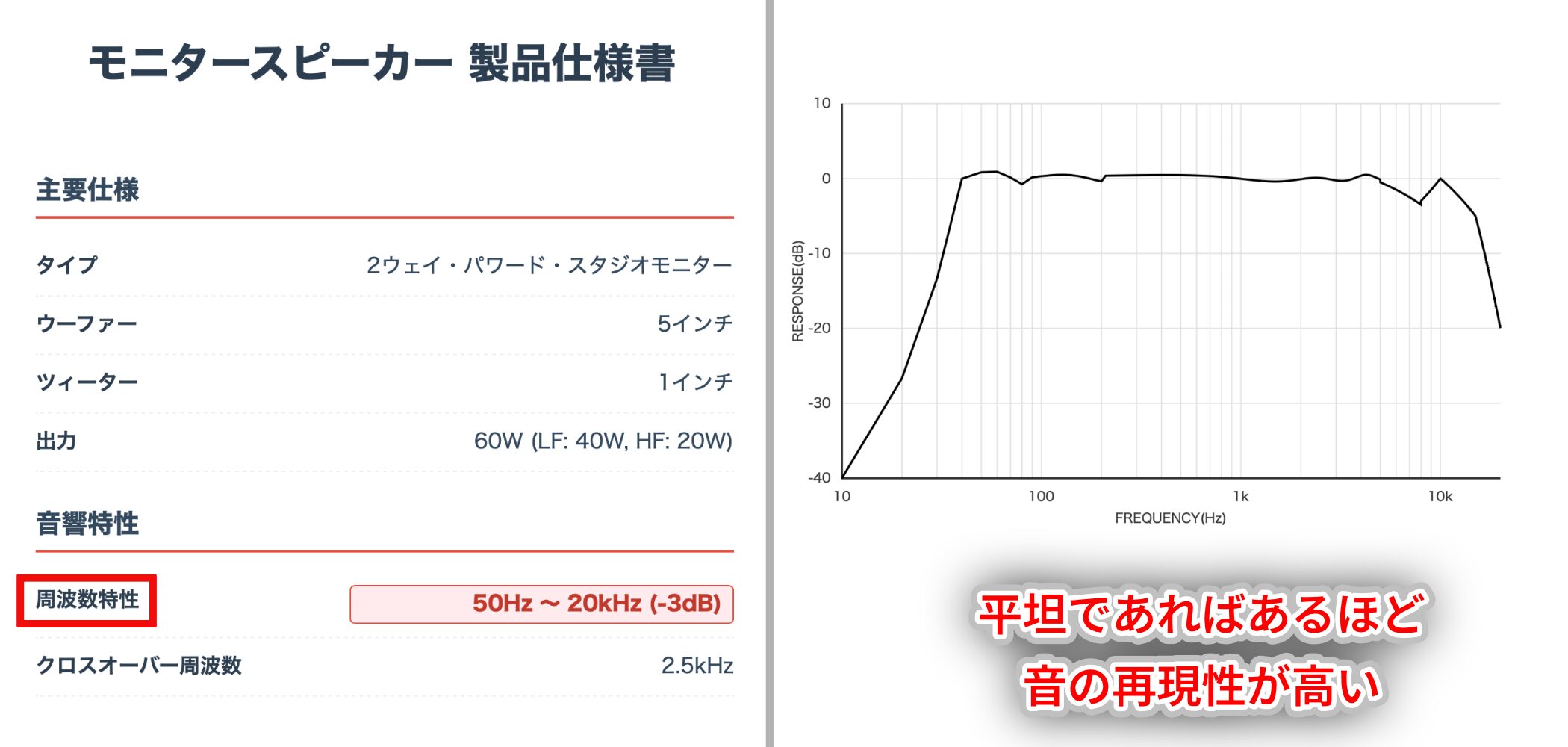

ポイント2.特に低域の周波数帯域を確認

モニタースピーカーを選ぶ際の指標となる項目の1つが周波数特性です。

どの周波数帯(低音から高音まで)をどのくらいの音量で再生できるかを示すもので、製品仕様の箇所に「◯Hz〜◯kHz」といった表記で記載されています。

この中で特に確認いただきたいのが再生可能な低域です。

最低でも50Hzは欲しく、40Hzあれば低音の比重が高い楽曲でもしっかりとサウンドを確認できます。

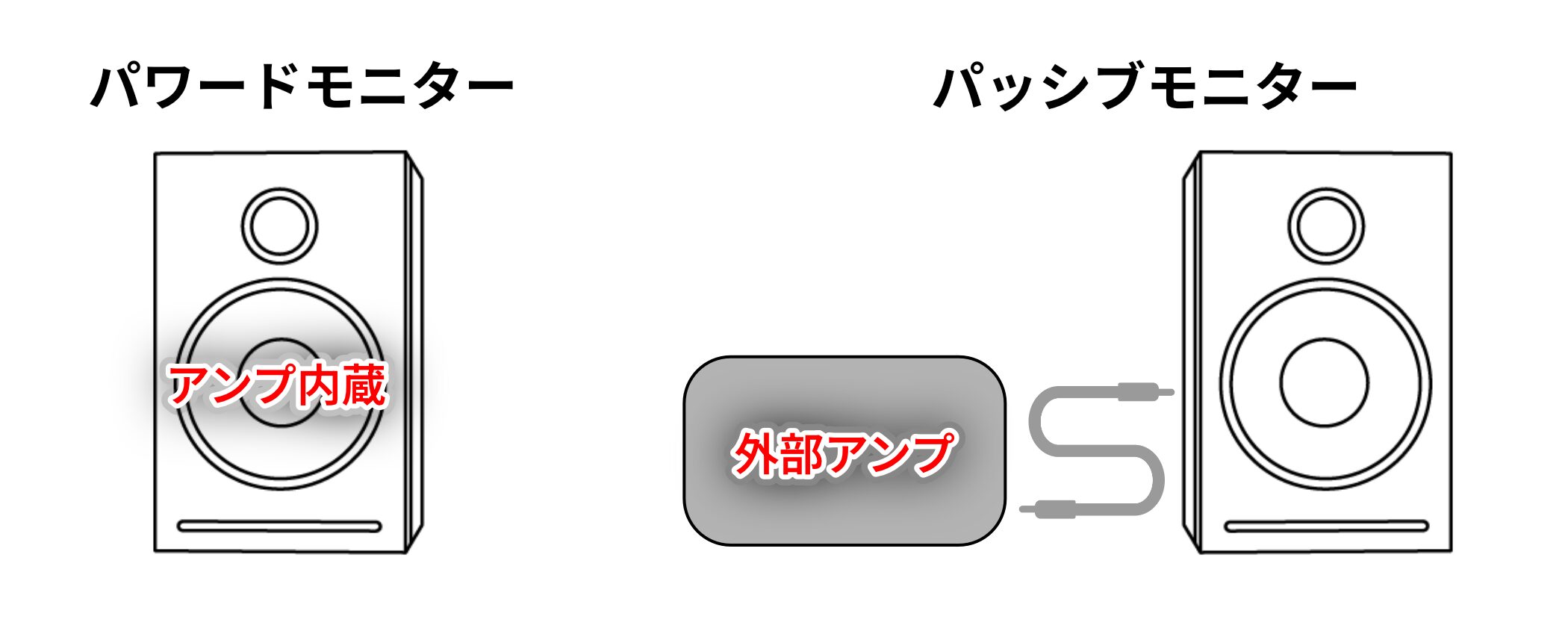

ポイント3.パワードかパッシブか アンプ内蔵型と外付け型の違い

モニタースピーカーには大きく分けて「パワードモニター(アクティブモニター)」と「パッシブモニター」の2種類があります。

違いはアンプの有無で、パワードモニターはアンプが内蔵されているため、電源ケーブルを接続するだけで音を出すことができます。

このアンプはスピーカーを最適に鳴らすことができる相性まで考慮されているため、これからスピーカーを購入する場合は「パワードモニター(アクティブモニター)」を選択することをおすすめいたします。

DTMに必要なヘッドホンは?

スピーカーに続きモニターヘッドホンについて確認していきます。

ヘッドホンを使用するメリットは、以下のようなものが挙げられます。

- 周囲の環境音に左右されず、細部まで正確に音を聴き取れる

- 深夜や集合住宅でも、音量を気にせず作業できる

- 場所を取らず、持ち運びが容易

- 部屋の音響特性に影響されない

- 比較的安価に高音質モニタリング環境を構築できる

特に、マイクを使用したレコーディングは音漏れを防ぐ必要があるため、モニターヘッドホンは必要不可欠です。

デメリットとして、「長時間の使用で耳が疲れる」という点がつきものですが、休憩を挟む、装着感の良いヘッドホンを選ぶなど工夫を行いましょう。

モニターヘッドホン選びのポイント

それでは、初めて購入する際に基礎知識として知っておきたい、モニターヘッドホンの構造と種類について紹介します。

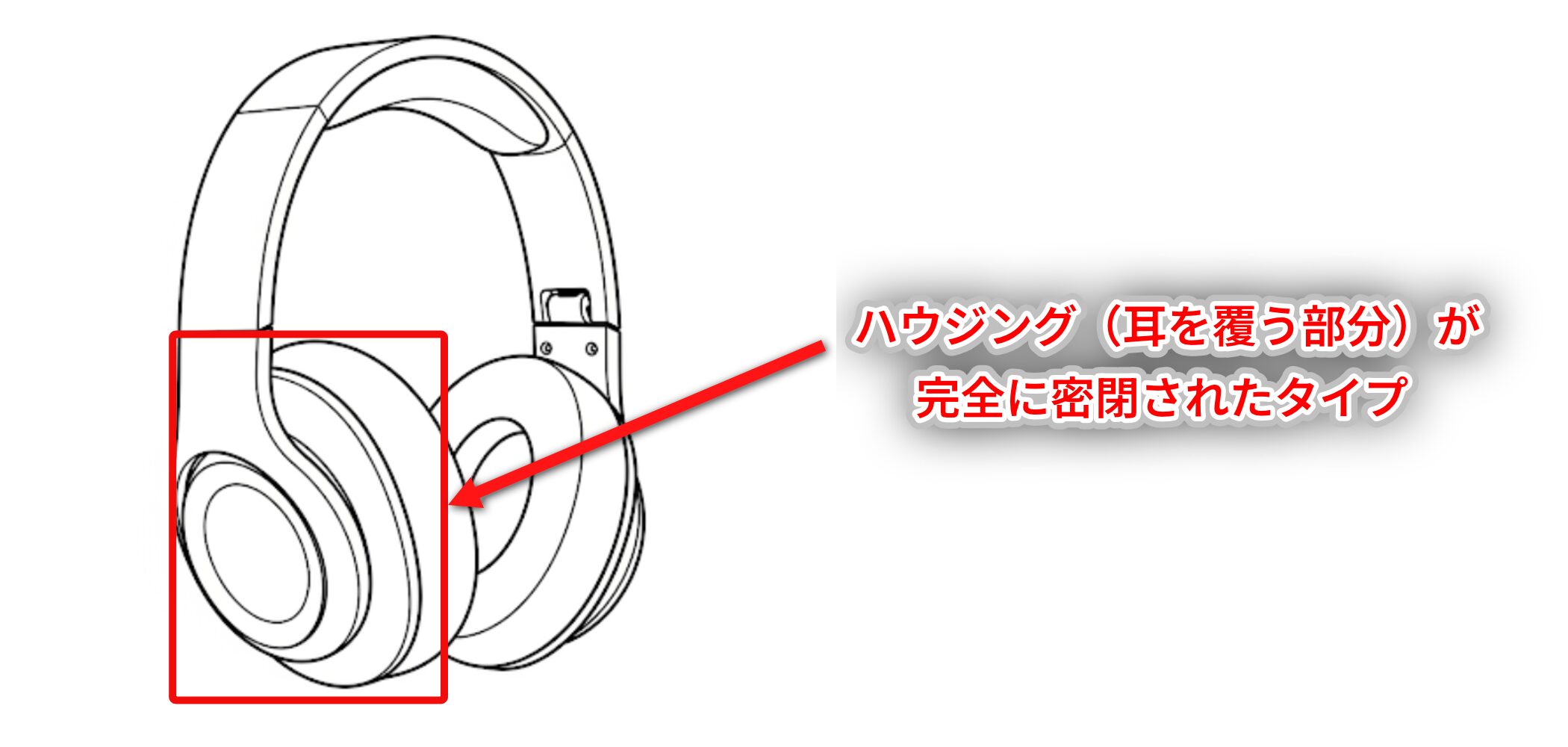

ポイント1.密閉型 or 開放型

モニターヘッドホンは大きく分けて、下記の3種類があります。

- クローズドバック(密閉型) : ハウジング(耳を覆う部分)が完全に密閉されている構造

- セミオープンバック(半開放型) : 密閉型と開放型の中間的な特性を持つ構造

- オープンバック(開放型) : ハウジングの背面がメッシュなどで開いており、音が自然に抜ける構造

密閉型と開放型の主な特徴は以下のような形です。

クローズドバック(密閉型)の特徴

- メリット

・外部の音が入りにくく、作業に集中しやすい

・音が漏れにくく、レコーディングや周囲を気にする環境に適している

・低域の再現性が高い

- デメリット

・長時間使用すると耳が蒸れやすい

・構造上、音がこもりやすく、音場が狭く感じられることがある

オープンバック(開放型)の特徴

- メリット

・音が自然に広がり、スピーカーに近いワイドな音場感が得られる

・圧迫感が少なく、長時間の作業でも比較的疲れにくい

・音抜けが良く、クリアなサウンド

- デメリット

・低域が弱く感じられることがある

・音漏れが多く、周囲に音が聞こえやすい

・外部の音も入ってくるため、静かな環境が必要

これらを考慮してDTM初心者には、「密閉型」をおすすめしたく思います。

音漏れが少なく、レコーディング可能、外部の音を遮断するためミキシングにも集中できるなど、1台で様々な用途に対応できる汎用性の高さが理由です。

ポイント2.イヤーパッドの素材とサイズ感

装着感も作業効率や快適性に関係する重要なポイントです。

モニターヘッドホンのイヤーパッドには、主に「レザー系」と「ベロア系」の2種類があり、どちらを選ぶかによって装着感だけでなく、音質にも影響します。

- レザー系(皮のような素材) : 密閉感があり、低音が力強く聞こえやすい傾向。ただし、蒸れやすく圧迫感を感じることがある

- ベロア系(柔らかい素材) : 空気を通すため音抜けが良く、快適な装着感が特徴。ただし、密閉感はレザー系より薄くなる

併せて耳を完全に覆う「オーバーイヤー型」と、耳に直接当たる「オンイヤー型」があり、一般的にはオーバーイヤー型の方が長時間の使用に適しています。

これら装着感はサウンドと同様に好みや個人差が大きいです。

お近くに楽器店や家電量販店があればぜひ試してみていただきたいです。

歌や楽器を綺麗な音でレコーディングするマイク

楽曲クオリティに直結するボーカルトラック。

歌を綺麗にレコーディングするには、マイクの選択がとても重要です。

このマイク選びで押さえておきたい基本知識を確認していきましょう。

マイクの種類は「ダイナミック」と「コンデンサー」

同じように見えるマイクですが、大きく分けて「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」があります。

それぞれ特性があります。

ダイナミックマイクの特徴

耐久性に優れ、大きな音量にも歪まずに録音できるため、ライブやカラオケで広く使用されています。

レコーディングでは、エネルギッシュな音をそのままの迫力で録りたい場合、アンプを通したギターやベース、スネアドラムなどアタックが強い打楽器の収録に最適。

コンデンサーマイクの特徴

感度が高く、息づかいのニュアンスまでクリアに捉えることが可能。

ボーカルやアコースティックギターなどを綺麗にレコーディングする場合は「コンデンサーマイク」をお勧めいたします。

電源供給が必要となるためオーディオインターフェイスが「ファンタム電源(+48V)」に対応している必要があります。

マイクの指向性もチェック

マイクがどの方向の音を拾いやすいかを示す特性のことです。

自宅でのレコーディングでは、「単一指向性」が多く用いられます。

- 双指向性 (バイディレクショナル) : マイクの前後から集音するタイプ。対面での会話や特定のステレオ録音に有効

- 単一指向性 (カーディオイド) : 正面の音を捉える最も標準的なタイプ。ボーカルや楽器の録音に有効

- 無指向性 (オムニディレクショナル) : 360度全方向から集音するタイプ。会議の議事録や、その場全体の雰囲気を録音したい場合に有効

これらの指向性をスイッチで切り替えられる多機能なモデルも存在します。

マイクの人気No.1はどれ?3272人に聞いたベスト5(2020年版)

DTMerへのアンケートから人気のマイクも調査しました。

ぜひ併せてチェックしてみてください!

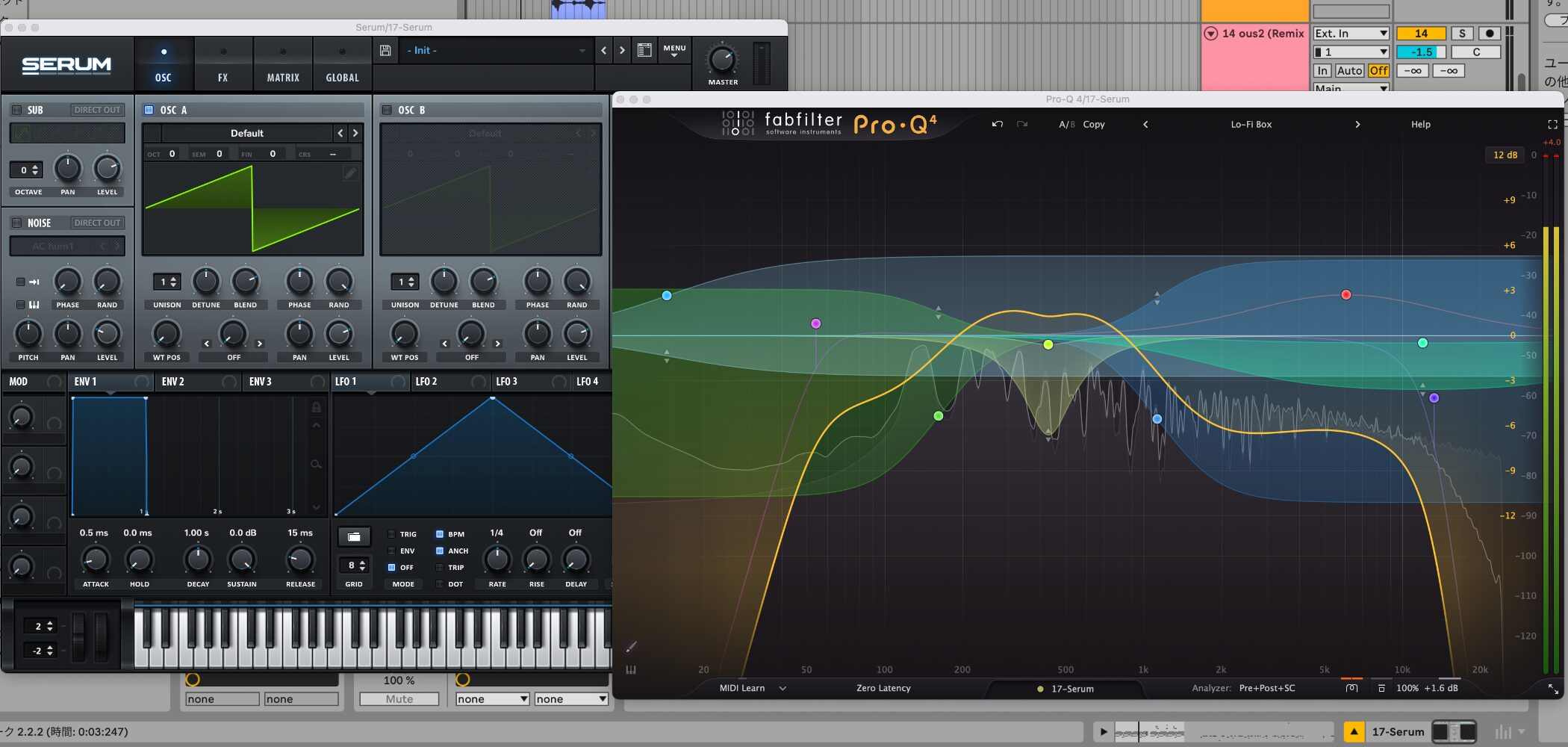

DAWの機能を拡張?「プラグイン」とは何をするもの?

プラグインとは、DAWの中で使用する音源やエフェクトの総称です。

あらかじめDAWに標準搭載されている音源・エフェクトもプラグインと言えます。

制作を進めていく中で、付属するプラグインではどうしても欲しいサウンドが出ないという場面が出てきます。

そのような際に、より高いクオリティを求めて専用プラグインを追加導入していくことになります。

プラグイン規格の種類と特徴

プラグインにはDAWと連携するための「規格」があります。

そのため、使用しているDAWに導入するプラグイン規格が対応していることを必ず確認するようにしてください。

| 規格名 | 開発元 | 主な特徴 | 主な対応DAW | 対応OS |

|---|---|---|---|---|

| VST (Virtual Studio Technology) | Steinberg | 現在、最も広く普及している規格。 WindowsとmacOSの両プラットフォームに対応する汎用性の高さが特徴です。 | Cubase Studio One Ableton Live FL Studioなど | Windows macOS |

| AU (Audio Units) | Apple | Appleが開発したmacOS専用の規格。 OSレベルで深く統合されており、安定性や効率的な動作に優れています。 | Logic Pro GarageBandなど | macOS |

| AAX (Avid Audio eXtension) | Avid | 業界標準のDAWであるPro Tools専用の規格。 最高のパフォーマンスを発揮するよう設計されています。 | Pro Tools | Windows macOS |

| CLAP (Clever Audio Plug-in) | Bitwig u-he | 近年登場したオープンソースの新しい規格。 マルチコアCPUへの最適化など、現代的な設計思想が盛り込まれています。 | Bitwig Studio REAPERなど | Windows macOS Linux |

このように、使用するDAWやOSによって対応している規格が異なるため、ご自身の制作環境を理解しておくことが大切です。

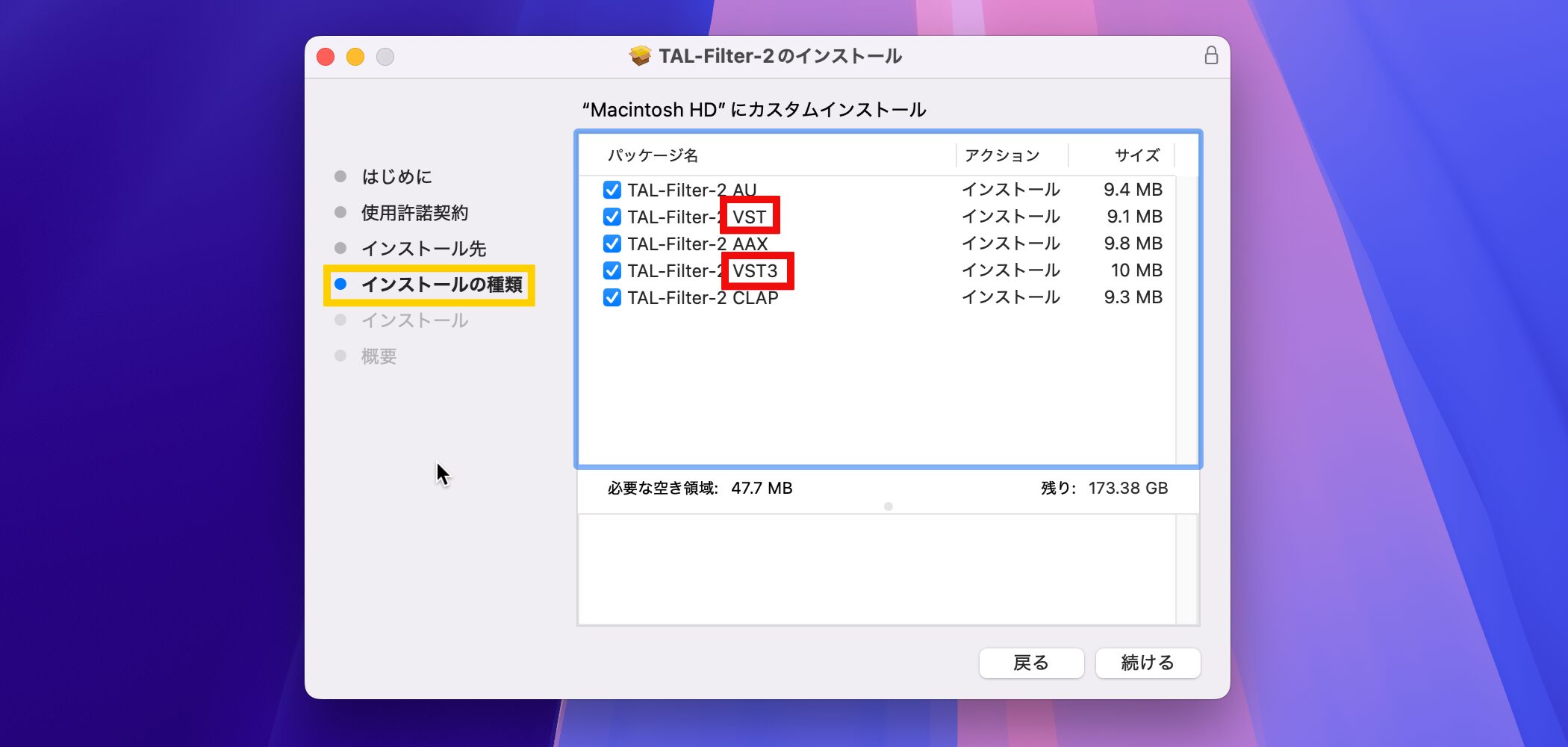

プラグインをインストールする際、多くの場合、上の画像のようにインストールする規格を選択する画面が用意されています。

よくわからない場合は、デフォルト設定のまますべてインストールしても動作に問題はありません。

ただし、不要なファイルでディスク容量を圧迫してしまう可能性もあるため、慣れてきたら使用DAWが対応している規格だけを選ぶのがおすすめです。

特にVSTにはバージョンがあり、プラグインをインストールする際にVST(VST2)とVST3を選べる場合があります。

VST3はCPU負荷が軽くなるなどのメリットが多いため、特別な理由(古いDAWや特定のプラグインとの互換性を重視したい場合など)がなければ新しいVST3を選んでおけば安心です。

しかし、星の数ほど存在するDTMプラグイン。

初めての方はどれを入手すべきか迷ってしまいますよね?

ここでは弊社がお勧めしたい無料・有料の追加プラグイン(2025年版)をご紹介します。

DTMerに人気のドラム音源

楽曲のノリを決めるドラム音源は、生々しいアコースティックからパワフルな電子ドラムまで、音楽性によって変わってきます。

すぐに使えるMIDIグルーブ(演奏パターン)付きだと、制作効率が格段に上がります。

【無料ドラム音源】Steven Slate Drums / SSD 5.5 Free

パワフルなロックサウンドで定評のあるドラム音源の無料版。

製品版と同じ高品位なサウンドエンジンを搭載し、即戦力となる1種類のドラムキットが含まれています。

加工済みのサウンドで基本的なMIDIグルーブも付属しており、初心者でも難しい音作りをすることなく手軽にリアルなドラムトラック制作を始められます。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/wmph

【無料ドラム音源】BFD / BFD Player

高品位なアコースティックドラムサウンドを提供するBFDシリーズの無料版。

5GBのライブラリサイズを持ち、ディテール豊かでリアルな響きが特徴です。

ベロシティレイヤー(叩く強さの段階)に制限がなく、自然な強弱表現が可能。

340種類のMIDIグルーブや簡易的なミキサーも内蔵しており、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、本格的なドラムパートを組み立てることができます。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/yjfj

【有料ドラム音源】XLN Audio / Addictive Drums 2

リアルさと扱いやすさを両立し、広く使用されているドラム音源。

豊富なドラムキットとプロが演奏した5,000以上のMIDIパターン、強力な内蔵エフェクトで、インスピレーションのままに素早く高品質なドラムトラックを作成できます。

「ADpak(ドラムキット)」「MIDipak(パターン)」といった多彩な拡張音源を追加することで、ロック、ジャズ、EDMなど、あらゆるジャンルに対応可能です。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/zq49

DTMerに人気のピアノ・Key音源

楽曲の骨格から主役まで担うピアノ・キーボード音源。

種類も様々ですが、今回は、まず手に入れたい無料ライブラリと、多くの現場で使われている定番の総合音源をピックアップしました。

【無料ピアノ・Key音源】Spitfire Audio / LABS

高品質なピアノ音源のほか、ストリングス、ギター、シンセパッドなど、多彩で個性的な楽器が無料で手に入るライブラリ。

シンプルで扱いやすいインターフェースと、定期的に新しい音源が追加される点が魅力です。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/8eir

【有料ピアノ・Key音源】Spectrasonics / Keyscape

コンサートグランドピアノから、歴史的に価値のある希少なエレクトリックピアノまで、細部にわたり丁寧にサンプリングされた鍵盤楽器を網羅した総合鍵盤音源。

その圧倒的なサウンドクオリティと表現力は、楽曲全体の質を大きく向上させます。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/qo5v

DTMerに人気のギター音源

ロックにはエレキ、弾き語りにはアコギなど、ギターは楽曲の個性を決める花形楽器。

リアルな演奏の鍵は、多彩な奏法(アーティキュレーション)の再現性にあります。

作りたい楽曲に合わせて、最適な音源を選びましょう。

【無料・有料ギター音源】Impact Soundworks / Shreddage 3 Series

リアルな演奏表現に特化したエレキギター音源。

無料版の「Stratus Free」は、製品版と同じサウンドエンジンを搭載しており、サステインやパームミュートなど基本奏法を網羅した高品位なサウンドを手軽に体験できます。

製品版では、ロック向け7弦やジャズギター等、多彩なモデルを完備。

より緻密で作り込んだギタートラックの制作が可能になります。

【無料・有料ギター音源】Amplesound / Ample Guitar Series

リアルなサウンドと直感操作が人気のギター音源。

自動コード演奏やタブ譜読込み機能、多彩なアーティキュレーションを駆使し、本物さながらの演奏を簡単に打ち込めます。

製品版はアコギ・エレキ問わずモデルが豊富です。

まずは無料版「M Lite」で、その実力を体験できます。

【有料ギター音源】Native Instruments / Session Guitarist Series

専属ギタリストのようにリアルな演奏パターンを収録した音源。

エレキの「Electric Sunburst」からアコギの「Strummed Acoustic」までシリーズで幅広く対応します。

キーボードでコードを弾くだけで、プロ品質のリフやコードストロークを瞬時に生成。

ギターが弾けない人でも、楽曲のクオリティを格段に引き上げることができます。

DTMerに人気のベース音源

楽曲の低音域を支え、リズムとハーモニーの土台を築く上で不可欠なパート。

ギター音源と同じく、指弾きのウォームなトーン、ピック弾きのアタック感のあるサウンドなど、奏法による音色の違いを再現できるかがリアリティの鍵となります。

【無料ベース音源】Impact Soundworks / Shreddage 3 Precision Free

ロックやポップスに最適なプレシジョンベースのサウンドを収録した無料音源。

製品版と同じ高品質なサンプルを使用し、指弾きやピック弾き、リリースノイズといった基本的な奏法をカバー。

内蔵された30種以上のエフェクト(CONSOLE FX)や多彩な編集機能により、無料とは思えないほど本格的な音作りができます。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/ignh

【無料・有料ベース音源】IK Multimedia / MODO BASS 2

物理モデリング技術によって、生ベースのリアルな振る舞いを再現するエレキベース音源。

無料版の「MODO BASS 2 CS」では、製品版と同じサウンドエンジンを搭載した代表的な’60s P-Bassモデルで、そのサウンドを手軽に体験できます。

製品版の「MODO BASS 2」では、多数の有名ベースモデルが解放され、弦やピックアップ奏法まであらゆる要素を細かくカスタマイズし、理想のサウンドを追求することが可能です。

DTMerに人気のシンセサイザー音源

リードやベース、効果音まで多彩なサウンドを生み出すシンセサイザーを再現した音源です。

音作りの幅が広い「ウェーブテーブル方式」が近年の主流で、1つあると制作の可能性が大きく広がります。

【無料シンセ音源】Vital Audio / Vital

有料製品に匹敵する機能を備えたウェーブテーブルシンセサイザー。

オシレーターやフィルターの動作をリアルタイムで視覚的に確認しながら、直感的かつ複雑なサウンドデザインが可能。

EDMのベースやリード、パッド制作に最適です。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/smd2

【無料シンセ音源】Massive X Player

大人気シンセMassive Xの無料版が登場しました。

すぐに使用できる高品質で即戦力のサウンド、これらを手軽にコントロールできるインターフェイスが特徴です。

シンセ自体の出音も素晴らしいの一言。

フリー版が気に入った場合は、更に機能が豊富な有料版へ移行も可能です。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/hw9b

【有料シンセ音源】Xfer Records / Serum 2

クリアでパワフルなサウンド、優れた視認性で、業界標準となっているウェーブテーブルシンセサイザー。

EDMで求められるベース、リード、プラックなど、あらゆるサウンドを高品質に作成できます。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/5z8y

DTMerに人気の総合音源・バンドル

個別にプラグインを揃えるのも良いですが、さまざまな楽器が収録された総合音源や、エフェクトまでパッケージ化された総合バンドルも魅力的です。

コストパフォーマンスに優れ、統一感のある制作環境を素早く構築できるというメリットがあり、これからDTMを始める方や、一気に制作環境をアップグレードしたい方におすすめです。

【無料総合音源】IK Multimedia / SampleTank 4 CS

IK Multimediaの定番サウンド&グルーヴ・ワークステーション「SampleTank 4」の無料版。

無償ながら、ピアノ、ギター、ベース、ドラム、シンセなど50種類の即戦力インストゥルメント(4GB相当)を収録。

さらに、同社の人気製品であるT-RackSやAmpliTube譲りの高品質なエフェクトも使用でき、DTMを始める第一歩として最適な総合音源です。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/cjl2

【有料バンドル】Native Instruments / Komplete 15

音楽制作に必要な音源からエフェクトまでを網羅した、業界標準の総合バンドル。

定番サンプラー「KONTAKT」やシンセサイザー「REAKTOR」を基盤に、フラッグシップ音源や即戦力エフェクトを膨大に収録。

規模別に複数のエディションが用意されており、あらゆるジャンルのプロ制作環境を一度に構築できます。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/llpd

楽曲のバランスを整える工程「ミキシング」

ミキシングとは、録音・制作した個別のトラック(ボーカル、ギター、ドラムなど)を、1つの楽曲としてまとめる作業です。

各音源の音量、定位、音質を調整し、楽曲全体のバランスを構築する、音楽制作における中核的な工程と言えます。

この段階では、EQやコンプレッサーといったエフェクトプラグインを使用します。

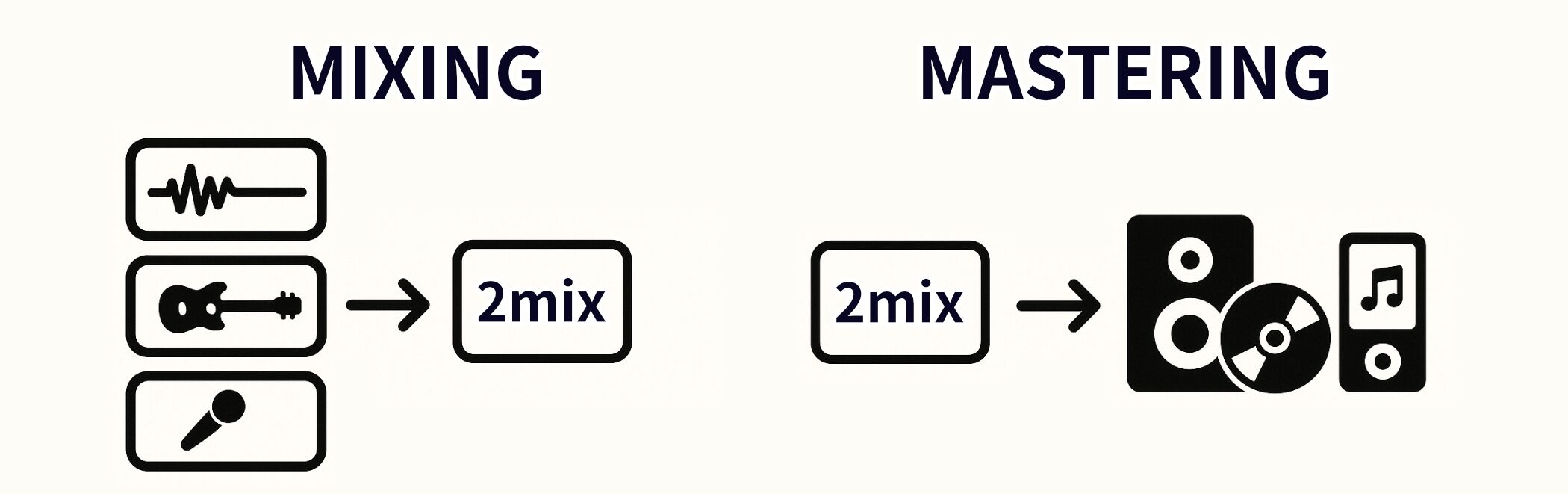

ミキシングとマスタリングの違い

ミキシングとマスタリングは連続した工程ですが、その目的と作業対象において本質的な違いがあります。

下記のように、ミキシングは楽曲の各楽器の関係性を整理し「混ぜ合わせる(Mix)」といった内部の作業となり、マスタリングは完成した楽曲という1つの集合体を外部環境(様々な再生システムやメディア)へ向けて最適化する作業です。

| ミキシング (Mixing) | マスタリング (Mastering) | |

|---|---|---|

| 目的 | 複数のトラックの音響バランスを構築し、1つの楽曲としてまとめる。 | 完成した楽曲を製品として流通させるため、最終的な品質を調整・保証する。 |

| 作業対象 | 複数の個別のトラック(マルチトラック)。 | ミックス済みの単一のステレオ音源(2mix)。 |

ミキシングにおける主な作業

- レベル(音量)調整 : 各トラックの音量を調整し、楽曲全体の基本的なバランスを決める。

- パン(定位)調整 : 音を左右に配置して、楽曲に立体感と広がりを作る。

- イコライザー(EQ)処理 : 各トラックの音質を調整し、それぞれの音がぶつからないように整理する。

- ダイナミクス処理 : コンプレッサーなどで音量のばらつきを抑え、サウンドにまとまりを与える。

- 空間系エフェクト処理 : リバーブやディレイを使い、楽曲に奥行きや響きを加える。

ミキシングの進め方のヒント

ミキシングに決まったルールはありませんが、多くのエンジニアは楽曲の土台となるリズム隊(ドラム、ベース)からバランス調整を始めることが多いです。

しっかりとしたリズムの土台を最初に作ることで、その上に乗るボーカルやメロディ楽器の位置付けがしやすくなるからです。

また、上記で紹介した作業フローはあくまで一例です。

実際には楽曲のアレンジ段階から並行してバランス調整を行うなど、自由な順番で進めて問題ありません。

ミキシングの精度を視覚化で向上「スペクトラムアナライザー」

ミックスにおいて、各楽器の周波数バランスを耳だけで正確に判断するのは、特に初心者にとっては難しい作業です。

そんな時に役立つのが、音のバランスをグラフで「見える化」してくれるプラグイン「スペクトラムアナライザー」です。

中でも長年の定番であるVoxengoの無料プラグイン「SPAN」は、そうしたミックスの問題点を目で見て確認できるため、自信を持った判断を助け、ミキシングの上達を早めてくれるのでおすすめです。

楽曲の最終仕上げ「マスタリング」

マスタリングは、ミキシングによって完成したステレオ音源(2mix)に対して最終的な調整を施し、CDや音楽配信サービスなどの各種メディアに適した最終的なマスター音源を制作する作業です。

楽曲をリスナーに届けるための、品質管理の最終段階にあたります。

マスタリングにおける主な作業

マスタリングでは、完成した楽曲全体を1つのオーディオファイルとして扱い、音質や音圧、ステレオ感などを最終調整します。

これにより、リスナーがどのような環境で聴いても一貫した品質を保てるよう、楽曲のクオリティを最大限に引き上げます。

主な作業は以下の通りです。

- 音質補正 : 楽曲全体のトーンを整え、サウンドをより洗練させる。

- 音圧・ラウドネス調整 : リミッター等で全体の音圧を最適化し、他の商業音楽と聴き比べても遜色のないレベルに調整する。

- ステレオイメージの調整 : 音の左右の広がりを調整し、楽曲にスケール感を与える。

- フォーマット変換 : CDや配信サービスなど、リリース先の仕様に合わせたファイルを作成する。

配信サービス向けの最終確認ツール「ラウドネスメーター」

もし完成した楽曲をYouTubeやSpotifyなどで公開する場合、最終的な音量チェックが重要になります。

なぜなら、各サービスが定める基準値に合わせておかないと、意図せず音量を下げられてしまうことがあるためです。

この測定と調整を正確に行えるのが「ラウドネスメーター」というプラグインです。

Youleanの無料プラグイン「Loudness Meter 2」を使えば、誰でも簡単にプロと同じ基準で音量を管理できます。

AIとDTMでどんなことができる?

至る所で話題に挙がっているAI。

もちろん音楽制作の際に役立つ機能や、プラグインも多数リリースされています。

これまで弊社が解説を行わせていただいた一部製品をご紹介します。

【無料 AIボーカル抽出ソフト】Ultimate Vocal Remover

音楽制作・活動を行なっていく中で、誰もが一度は楽曲からボーカルトラックを分離させたいという場面に遭遇します。

そんな時にぜひお試しいただきたいのが、無料のAIボーカル抽出ソフト「Ultimate Vocal Remover」

誰でも簡単に数クリックでボーカル分離できる頼もしいソフトです!

★製品ページ : https://ultimatevocalremover.com/

耳コピをアシスト!? オーディオ分割&MIDI変換プラグイン【Samplab】

「SampLab」は、VSTやAUプラグインで扱え、特に耳コピ用途では重宝される音声の分離とMIDIへの変換を同時に行える革新的な機能を備えた製品です。

★製品ページ : https://samplab.com/

楽譜から自動で演奏表情を与えるオーケストラ音源の革命【NOTE PERFORMER 4】

「NOTE PERFORMER 4」は、スコアに書かれた演奏内容を独自のAI技術で分析し、適切なアーティキュレーションやノートトランジション、ダイナミクスを自動生成する画期的な製品で、楽譜作成ソフトの「Sibelius」「Finale」「Dorico」に対応!

楽譜ソフト上から再生ボタンを押すだけでリアルなプレイバックを得ることができ、スコアでの作曲/編曲において、一般的なサンプリング音源とは比較にならないほどのクオリティーを誇ります。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/sdzu

AIのボーカルソフトならコレ!Synthesizer V Studio 2 Pro

Synthesizer V Studio 2 Pro(シンセサイザーブイスタジオ)は、ボーカルソフトとして高い人気を誇り、音符と歌詞を入力するだけで、まるで人間が歌っているかのような自然な歌声を生成できます。

ぜひサウンドを確認してみてください。きっと驚くはずです。

★製品ページ : https://sleepfreaks-dtm.com/v56f

DTM学習に革命が!?言語の壁も突破する NotebookLM

NotebookLMは、Googleが提供する無料で使えるAIサービス。

ウェブサイトやYouTube動画、PDF文書、テキストファイルなど、情報を読み込ませると、質問、要約、音声生成が行えます。

情報取得の時短にも大きく貢献してくれます。

★製品ページ : https://notebooklm.google.com/

DTMについてよくある質問

これからDTMを始めたいという方から多く寄せられる質問をまとめました。

ぜひ参考にしていただければ幸いです!

DTMとはどんな音楽?

DTM(Desktop Music)は、「音楽」「ジャンル」ではなくパソコンを使って音楽制作を行う手法です。

実際の楽器を演奏する代わりに、コンピューター上のソフトウェアで作曲・編曲・録音・ミキシングするを行います。

ポップス、ロック、エレクトロニカ、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、アニソン、ゲーム音楽など、あらゆる音楽ジャンルに対応した楽曲制作が可能な音楽制作方法です。

DTMは誰でもできる?

はい、誰でもできます。

DTMは音楽経験や知識の有無にかかわらず、パソコンとDAWソフトがあれば、マウス操作だけで本格的な楽曲制作が可能です。

幅広い年齢層で楽しまれており、無料のDAWソフトも多数提供されているため、初期費用も抑えられ、誰でも気軽に行える音楽制作です。

DTM初心者は何から始めればいいの?

まずは、パソコンとDAWソフトを準備してください。

DAWソフトで基本操作を確認しながら、簡単なビート作成から始めるのがおすすめです。操作に慣れたら、コードやベース、メロディーと段階的にステップアップしていきます。

YouTubeの初心者向けチュートリアルを参考にしながら、毎日少しずつでも進めることが上達への近道です。

DTMとDAWの違いは?

DTM(Desktop Music)はパソコンを使用して音楽制作・作曲を行うこと全般を指し、DAW(Digital Audio Workstation)は音楽制作・作曲を行うための具体的なソフトウェアのことです。

DTMが音楽制作の概念・手法で、DAWがその手法を実現するための実際のツール・ソフトという関係になります。

DAWソフトの代表ソフトは?

DAWソフトの代表ソフトとして、Cubase、Studio One、Logic Pro(Mac専用)、Ableton Live、FL Studioなどが挙げられます。

Cubaseは幅広いジャンルに対応した総合型として多くのユーザーに支持され、Studio Oneは初心者にも使いやすい洗練されたインターフェースが特徴です。

Logic ProはMac専用ながら高品質で価格も手頃、Ableton Liveは電子音楽制作に特化し、FL Studioは生涯無償アップデートが魅力的です。

また無料のGarageBand(Mac)やLUNA(Windows)も高機能で、このように初心者から上級者まで幅広い選択肢が用意されています。

DTMは挫折しやすいって本当?

DTMで挫折する人は少なくありません。

主な理由として、DAWソフトの操作が複雑すぎる、思うような音楽がすぐに作れない、音楽理論や楽器の知識不足、完璧主義になりすぎる、一人作業でモチベーションの維持が困難な点などが挙げられます。

しかし最初は簡単な目標設定から始めて、YouTubeのチュートリアルを活用し、DTMコミュニティに参加するなど、継続的な学習環境を整えることで上達できます。

ボカロ楽曲を作る費用はどのくらい?

ボカロ楽曲制作にかかる費用は、選択する構成によって変わります。

パソコンを持っていることを前提とすると、最低限の構成では歌声合成ソフトのスターターパック(初音ミク NTやSynthesizer Vなど約20,000円)と無料DAWソフトで約2万円から始められます。

推奨構成では、歌声合成ソフト(約20,000円)、DAWソフト(約13,000円)、オーディオインターフェイス(約15,000円)、モニターヘッドホン(約15,000円)で総額約6万円程度が目安です。

より本格的な環境を整える場合でも、MIDIキーボード(約15,000円)やプラグイン追加を含めて約8万円程度で構築可能です。

DTMをやるならノートとデスクトップ どっちが良い?

デスクトップパソコンがおすすめです。

デスクトップは拡張性や処理能力が高く安定性に優れており、複数のトラック処理やエフェクト処理に必要なCPUとメモリの性能で優位性があります。

ただし外出先での作業やスタジオでのレコーディングが必要な場合はノートパソコンが便利です。

予算20万円程度あれば、どちらを選んでも十分なDTM環境を構築できます。

DTM初心者が上達するにはどのくらいかかる?

DTM初心者の上達期間は段階的なプロセスです。

一般的に、DAWの基本操作習得に1〜2ヶ月、基礎的な打ち込み技術習得に3〜4ヶ月、アレンジノウハウ習得に5〜6ヶ月程度が目安となります。

継続的に取り組めば半年程度で基本的な楽曲制作ができるようになり、本格的なスキル習得には1〜2年程度が必要です。

上達を早めるコツは具体的な目標を立てて楽曲制作を行うことです。続けることで着実にスキルアップできます。

DTMのメリットはどんなところ?

DTMの主なメリットは、時間や場所の制約がなく深夜でも近隣に迷惑をかけずに制作できることです。

録音スタジオやミュージシャンの手配が不要でコスト削減につながり、一人で完結した楽曲制作が可能です。

何度もやり直すことができるため失敗を恐れず実験的な創作ができ、豊富な音源とエフェクトで多彩な表現が実現できます。

楽器が弾けなくても本格的な音楽制作が可能で、完成した楽曲はデジタルファイルとして手軽にYouTubeやSoundCloudなどで世界中に配信でき、誰でも容易に音楽を発信できる点も大きな魅力です。

無料のDTMソフトはあるの?

はい、無料で使えるDTMソフト(DAW)はいくつかあります。

MacユーザーにはGarageBandがおすすめで、Mac標準搭載で直感的な操作と豊富な音源が特徴です。初心者でも扱いやすいインターフェースで音楽制作の基礎を学べます。

WindowsユーザーにはLUNAがおすすめで、Universal Audio製の高品質なオーディオエンジンと本格的な機能を備えています。

どちらも無料でありながら有料ソフトに匹敵する機能を持っているため、DTM初心者から上級者まで幅広く対応できる選択肢です。

無料でDTMを始めることはできる?

はい、無料でDTMを始めることは十分可能です。

パソコンをお持ちであれば、無料のDAWソフトをダウンロードするだけで音楽制作を開始できます。

MacユーザーならGarageBand、WindowsユーザーにはLUNA(Universal Audio製)がおすすめです。

オーディオインターフェイスやMIDIキーボードなどの追加機材は後から必要に応じて購入すれば良いため、まずは無料ソフトで音楽制作の楽しさを体験してみてください。

音楽理論はDTMに必要?

音楽理論はDTMに必須ではありませんが、身に付けておくと便利です。

DTMで「ドレミ」や「CDEF」を使ってメロディやコードを組み立てたり、「四つ打ち」のようなリズムや拍子を意識している時点で、すでに基本的な音楽理論を活用しています。

音楽理論を学ぶメリットは、効率的な作曲、意図的な表現、他のミュージシャンとのコミュニケーション向上などがあります。

DTMを行う際に絶対音感はあった方がいい?

作曲において絶対音感は必要ありません。むしろ相対音感の方がはるかに重要です。

絶対音感は特定の音名が聞こえる能力で、相対音感は音と音の関係を認識する能力です。

相対音感は年齢に関係なく訓練で向上可能で、美しいメロディーや豊かなハーモニー創作の基盤となります。

作曲をする際に楽譜は読めないとダメ?

楽譜の読解は必須ではありませんが、特定の状況で非常に有用です。

オーケストラのような大編成楽曲の管理、他の音楽家と一緒に作業する場合、クラシック系の制作などでは楽譜が全世界のミュージシャンがコミュニケーションをとるための共通言語として機能します。

必要性を感じた時点で学び始めれば十分です。

DTMは楽器を弾けると有利?

楽器の演奏経験は、音楽的ニュアンスの理解、作業効率の向上、より説得力のあるフレーズ作成などのメリットをもたらします。

特にピアノ演奏はコード進行の理解に直結します。

しかしながら、現代のDAWソフトには直感的な音符入力、リアルな楽器音源、自動伴奏機能などが備わっているため、楽器を弾けなくてもDTMで高品質な楽曲の制作は可能です。

音大には行った方が良いですか?

音楽大学への進学は必須ではありません。

音楽理論の知識や楽器演奏のスキル、DTMにおける音楽制作のノウハウは音大でなくても習得が可能です。

しかし音大には「環境と人脈」という独自のメリットがあります。

同じ志を持つ人々との繋がり、音楽業界とのコネクション、短期集中学習による効率的なスキル習得などの価値があります。

代替手段としてDTMに特化したスクールやオンライン教育も十分に有効です。